Avril 2009. Je décroche ma licence de Droit à 27 ans.

Je me sais incapable de continuer en Master à Poitiers.

Qui plus est, je n'en ai aucune envie.

J'ai étudié des matières fascinantes comme le droit des biens, des personnes morales, le droit communautaire ou l'histoire du droit français... mais je ne me vois aucun avenir juridique.

J'avais voulu étudier la sociologie pour comprendre la société.

J'ai permuté vers la psychologie pour comprendre le fonctionnement des gens.

J'ai finalement étudié le droit dans le même type de démarche : comprendre, avant tout. La justice, le droit, des choses "communes", des institutions, du monde étrange dont je fais partie malgré moi.

Durant l'été, je lis des romans, cuisine, me promène, pars en vacances avec Alain...

C'est vague dans mon esprit.

Parfois, je me sens très, très mal.

Ma vie ne me convient pas.

Je ressens de nombreux manques, un vide profond...

J'essaie de ne pas y penser mais je relâche parfois la tension en me laissant aller en écrivant, en jetant sur le papier des réflexions d'ordre intime sur le papier, sans penser, sans réfléchir, déversant mon mal-être profond.

Un jour je suis dans le jardin tandis qu'Alain est à son ordinateur, dans la salle de séjour.

Quand je reviens à la cuisine, je suis confrontée à mon mari, furieux. Il irradie la rage. Je ne comprends pas.

Il s'avère qu'il est entré dans mon bureau pour regarder un livre et a vu un de mes textes, sur mon bureau. Et l'a lu.

Je suis choquée car il existe un accord tacite entre nous : cette pièce appartient à mon intimité personnelle. Je m'y sens en sécurité, c'est en quelque sorte mon "chez moi", chez lui, mon refuge. J'en ai un réel besoin. Il le sait très bien, mais n'en a pas tenu compte.

Ce qu'il a lu, c'étaient des mots de désarrois, des maux de mon esprit. De mon corps, aussi, qui hurle depuis longtemps, me torture quand je vais mal, quand je ne vis pas, que je survis, que je vis pour les autres, que je nie les choses et me laisse diriger par les autres parce que j'ai trop peur d'être moi-même.

Ce qu'Alain a lu ce jour là, c'étaient des mots de doutes...

Est-ce que je l'aime vraiment?

La question était réellement posée sur le papier, parmi d'autres réflexions.

L'écrire ici, publiquement, on pourrait se dire que c'est me livrer exagérément.

Alors que non.

Non, parce que en dépit de mes doutes d'alors, d'avant, de plus tard, j'ai toujours été très attachée à Alain, j'avais des sentiments forts pour lui, même s'ils étaient souvent ambivalents.

Je l'aimais, je le détestais, j'avais besoin de savoir qu'il allait bien, qu'il était en sécurité, tranquille, mais je me sentais prise au piège. J'ai détesté une partie de sa personnalité, son "passager noir", l'ombre tapie qui entachait sa douceur et sa gentillesse.

Alain était aimant, mais quelque chose était "cassé", en lui, défaillant.

Il était devenu mon mari sans que nous en ayons parlé avant que ça se fasse.

Je n'avais pas refusé.

Tout comme j'étais allée vivre chez lui parce qu'il me l'avait proposé.

Tout comme j'avais conclu un PACS.

Je ne protestais pas, j'étais sans opinion, je laissais la vie faire les choses pour moi.

Je laissais Alain décider.

Quels reproches pourrais-je lui faire, alors que je ne l'ai jamais contredit ?

Pendant des années je suis restée dans une attitude d'acceptation, ne le contredisant jamais, sauf intérieurement, faisant juste parfois des choses discrètement quand il s'affirmait détenteur d'une vérité, qui en fin de compte était trompeuse. Il m'est ainsi arrivé de laisser le chauffage dans certaines pièces, en hiver, au lieu de le couper et de le relancer... il était en effet persuadé qu'il faisait des économies d'énergie, mais une pièce où la température est constante et modérée se réchauffe plus vite et à moins de frais qu'un espace glacé (du sol au plafond, surfaces et air). Au final mon attitude discrète n'avait aucun impact notable sur la facture et mon confort était amélioré.

Souvent Alain se plaisait à dire aux tiers que nous ne nous disputions jamais.

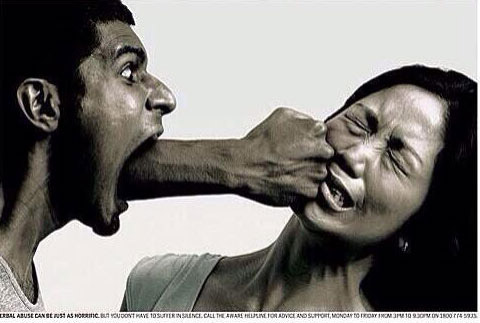

Je pondèrerais largement cette affirmation : nous ne nous affrontions pas dans de bruyantes querelles. Non.

Cependant j'affrontais régulièrement des pluies de reproches, souvent injustifiées au sens commun (ses récriminations étaient "légitimes" au regard de son système de valeurs personnel). Simplement je choisissais de ne pas y répondre. Je le savais meilleurs orateur que moi, plus acharné et obstiné. Sans compter que j'étais le plus souvent convaincue qu'il avait finalement raison, que j'étais dans l'erreur, que j'avais fais ou dis quelque chose de "mal". Ceci en dépit du fait que les notions de bien et de mal soient à géométrie variable, selon les personnes, les sociétés, les époques, la gravité des faits, et autres aspects.

Les choses ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires.

La vie, ce qu'on ressent, c'est une palette infinie de nuances, de tons, de textures, de mesures.

On ne peut pas présumer de ce que ressent tel ou untel pour une autre personne.

On peut aimer et détester, désirer et repousser, on peut vivre auprès de quelqu'un et avoir besoin d'en rester éloigné, comme on peut vivre éloigné et ressentir le besoin de contact.

Toujours est-il que je m'étais toujours interrogée sur le bien fondé de notre relation, et évidemment aussi après notre mariage.

J'ai toujours vécu dans le doute. Ça a longtemps été mon principal mode de fonctionnement, d'ailleurs. Quiconque me le reproche me reproche également d'être la personne que je suis, et par extension, me reproche de souffrir de troubles anxieux sévères.

Reprocherait-on à un cancéreux d'être malade ? Non !

Alors quiconque s'estimerait légitime à me reprocher mes troubles psychiques serait dans l'erreur.

Merci bien, je n'ai pas choisi d'être ainsi. Croyez moi, c'est un lourd fardeau.

Lors de l'été 2009, j'ai demandé à mon mari s'il souhaitait que nous nous séparions ou que l'on divorce. La chose me semblait logique devant la réaction extrême d'Alain. Peut être que cela semble absurde vu de l'extérieur, mais après tout, il avait bien lu ce que j'avais bel et bien écris : j'étais attachée à lui, mais je me sentais mal à l'aise et pas vraiment à ma place auprès de lui.

Non, il ne voulait ni divorce ni séparation.

Peut être que c'était ce que je désirais, mais je ne saurais honnêtement pas le dire aujourd'hui.

Le mariage est un contrat qui concerne uniquement les parties qui le signent : les conjoints, donc. La pérennité du contrat est leur affaire, à eux et eux seuls. Une fois le mariage conclu, sauf cas très spécifiques (mariage blanc, mariage forcé...), les tiers n'ont pas leur mot à dire.

Nous n'avons plus remis en question le contrat avant des années, et même alors, nous avons chacun fait le choix explicite de rester mariés.

En septembre, j'ai commencé à faire de l'intérim. Beaucoup d'inventaires et des missions d'ouvrier polyvalent (sans qualifications). J'étais malade quasiment à chaque nouvelle mission. Question recherche d'emploi, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Au delà de mal à l'aise, l'idée de postuler à des offres me mettait dans un état de panique totalement irrationnel.

Dès le mois d'octobre, je suis allée consulter mon médecin traitant (cette femme me suit toujours et je pense que, à moins qu'elle ne déménage, elle le fera jusqu'à sa retraite). Elle qui avait suivi ma scolarité et constaté mon anxiété croissante au fil de mes études a finit par comprendre que j'étais bien au delà du stress ordinaire. Je lui ai parlé de mes angoisses, que je porte en moi depuis aussi loin que mes souvenirs m'entraînent, et de mon incapacité totale à aller vers l'emploi, vers les autres, vers la vie, à entrer dans les magasins, à pousser des portes, faire de nouvelles choses. Bref, je me suis effondrée, j'ai tout lâché dans les larmes devant elle.

"Ça ressemble beaucoup à une phobie sociale, tout ça".

C'était le début de mon véritable parcours diagnostic.

Grâce à elle, j'ai commencé à aller mieux. J'ai trouvée une psychiatre (en 2010, après plusieurs essais avec des praticiens avec qui ça n'a pas "collé) qui m'a apprit que je souffre de dysthymie (anciennement appelée "névrose bipolaire"), et peu à peu, j'ai appris à me connaître, à faire la différence entre qui je suis et ce dont je souffre.

Mon médecin traitant, Laurence, est formidable.

Ce n'est qu'une humaine.

Moi aussi.